誠実に続けて50年

湘南…その響きだけで、人々はときめきを胸に抱く。古都鎌倉からつながる歴史の軸が確かにあり、同時に若者たちが波と戯れるビーチカルチャーが根付いている。江の島や茅ヶ崎の海辺では色鮮やかな夕陽が水平線へ沈むさまを眺められるし、歴史的には源頼朝も足繁く通った地として知られる。文化と自然が奇跡的に融合し、大都市圏へのアクセスすら良好。まさに湘南は日本の“いいとこ取り”を凝縮したような場所だ。ここに根ざして、給排水衛生設備・換気空調設備の設計から施工まで手がける、株式会社金子産商湘南がある。 創業は1977年。以来、およそ半世紀にわたり神奈川県のインフラを支えてきた。ひと言で「水道屋」と呼ぶのはあまりにも惜しい。公共事業から個人宅の水道トラブル、はたまた学校・病院・商業施設まで、多様なフィールドで多くの人々の「水と空気」を守ってきたのだ。いわば“ライフラインのかかりつけ医”のような存在だと言える。 創業者は地域への想いと職人たちへの誠実さをひたすら愚直に貫き、驚くことに創業以来ずっと赤字を出すことなく事業を継続。バブル経済の絶頂と崩壊も、リーマンショックの波も、近年のコロナ禍すらも乗り越えてきた。その血と伝統を継承し、新たな舵取りを託されたのが二代目…代表取締役社長の金子氏だ。

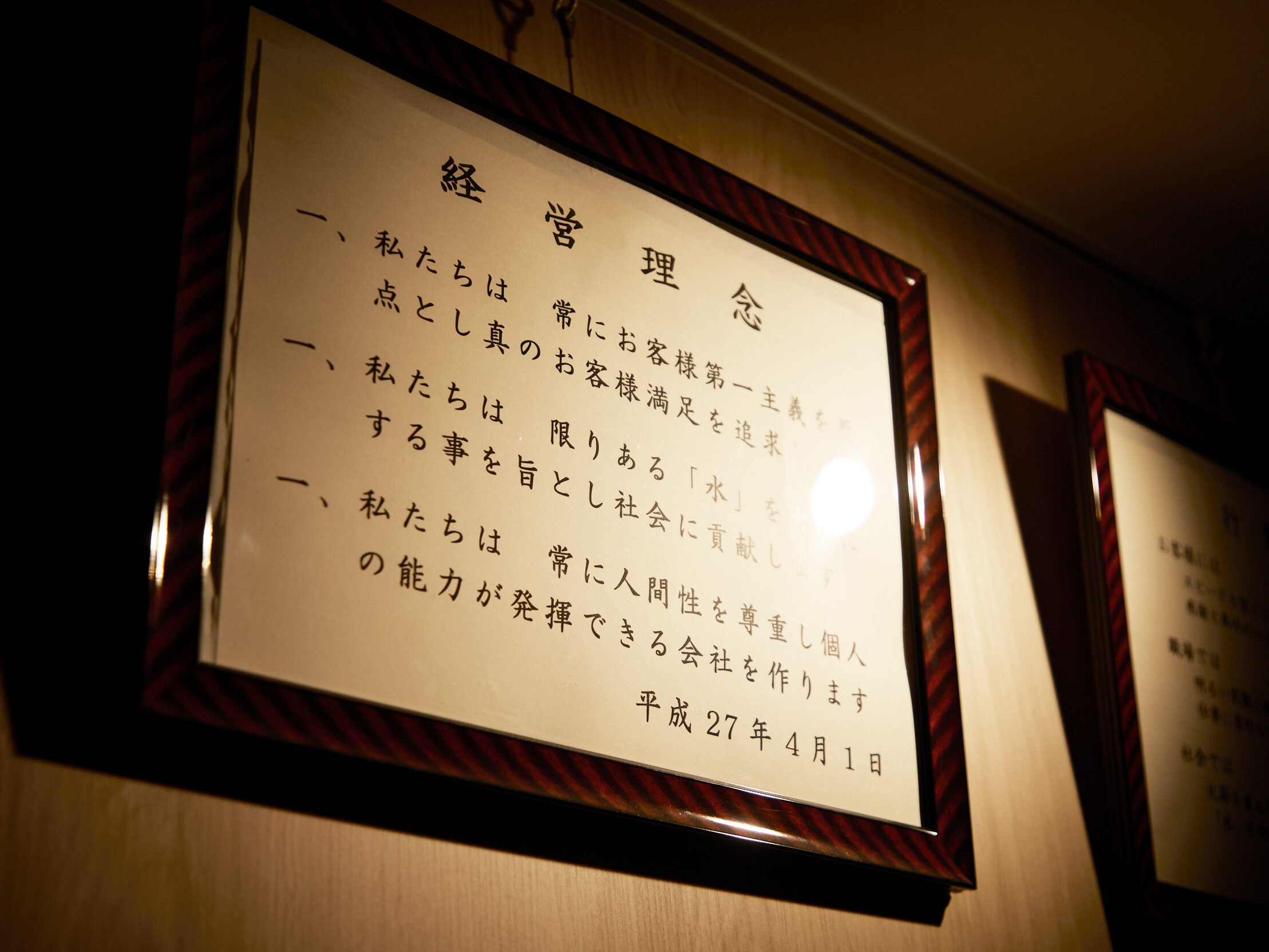

「愚直であれ。」

金子は1971年に神奈川県横浜市で生まれた。湘南エリアの海が近い環境もあって、幼い頃は草野球やスポーツ観戦に興じる活発な少年だったという。そこには自由闊達な気質と、同時に“仲間や周囲を大切にする”という風土があった。中学生のときには父の現場を手伝う機会を得て、「水まわりのトラブルを解決する」仕事の尊さを目の当たりにする。住民たちの困り顔が、父の作業のあとには安堵と笑顔に変わっていく。その姿を見た少年は、ただの商売ではない、地域のライフラインを担う責任の重さとやりがいに、強烈なインパクトを受けた。 高校、専門学校を経て社会に出ると、やはり父が守り続けてきた事業を伸ばす道を選んだ。決定的だったのは父の口癖とも言える言葉だった。「愚直であれ。」それは一見すると不器用に聞こえるが、“嘘偽りなく地に足をつけて歩め”という意味であった。それが金子の胸に深く刻み込まれ、彼は施工や現場管理を泥臭く経験することで、その“愚直”の中にある説得力を日々学んでいく。技術面だけでなく「人間関係の大切さ」や「約束は必ず守る」という当たり前でいて難しい事柄こそ、会社の命運を左右するのだと痛感した。 やがて2010年に専務取締役へ、そして2024年に代表取締役社長へ就任。父が築いた企業の屋台骨を支え続けながらも、経営の舵を取る立場として公共工事への比率を高めるなど、時代に応じたシフトチェンジにも取り組んできた。たとえば材料費や人件費の高騰、それに伴う利益率の低下などの問題に対しては、利益を安定させられる公共事業を中心にバランスを取る。同時に、お得意様への“ご用聞き”や緊急メンテナンス対応など、直接的に地域住民と顔を合わせる場面も大事にしている。 古くからの“町の水道屋さん”としてのフットワークを絶やさず、一方で大規模設備の公共入札へも積極参加していく…相反するようでいて、この二面性こそが金子産商湘南の強みだ。

重ね続ける信頼

「笑う門には福来る」をモットーに掲げる金子のやり方は、いわゆるゴリゴリの拡大路線 とは一線を画す。むしろ会社全体が明るい雰囲気を維持するために一歩一歩着実に歩む。 ベテラン職人が高齢化し、若手不足に悩む建築・設備業界の構造的課題に対しても「人材育成こそ次の時代を作る鍵」と語る。大掛かりなアクションに飛びつくより、まずは社内に和気あいあいとした空気を根付かせ、現場に出る社員全員が“営業マン”であるという意識を徹底する。お客様とのコミュニケーションを大切にすることで評判を呼び、さらに利益が出れば雇用待遇を上げ、若者が入りやすい土壌を作っていく。「愚直」に地道な取り組みを続けることこそが、最良の近道だという確信がそこにある。 事業内容には給排水衛生設備・換気空調設備の設計施工という核がある。具体的には新築住宅の配管設計やマンション・工場の修繕、店舗や病院の空調導入など、多岐にわたる。さらに近年は、災害時の迅速な復旧体制を整備することにも力を入れているという。 大規模地震のリスクが高まる日本にとって、水道インフラのダメージは市民生活へ直結する。そこへ“頼れる駆けつけ役”として迅速に修繕・復旧に入れるよう、金子産商湘南の技術者たちは日々備えているのだ。地域に根ざし、共に生きる企業だからこそ得られる信頼感がある。 仕事へのこだわりは「お客さまの不安を取り除く」ことに尽きると語る金子。急な漏水や給湯器の故障など、住まいのトラブルは人々の生活リズムを壊してしまう。そういう時こそ、アットホームな雰囲気を持つ職人とスタッフが動き、現場での説明や料金設定をクリアにし、不安を取り除いていく。この姿勢は、金子が若き日に目撃した父の背中そのものだと言えるよう。

人と人をつなぐ柔らかな“誠意”

日本陽明学の祖とも称される中江藤樹は「孝(こう)は愛敬の源にして、万行の本なり」と説き、親や地域への思いやりを出発点とした徳の実践を重んじた。江戸時代においては革新的とも言える思想で、人々に“全ての善い行いは相手を敬い、愛することから始まる”と説いたのだ。これが表面的な道徳論に留まらず、極めて生活密着型の学問体系だった点にこそ、中江藤樹の真骨頂がある。 その教えはまさに金子の生き方にも重なる。地域への深い愛情が根底にあり、そこに誠実さと責任感を持って向き合う。そして、まるで家族を慮るように住民や顧客と接する。小さな依頼だろうが大きな公共工事だろうが、そこに違いはない。水と空気…人間にとって不可欠な要素を扱うからこそ、自らの仕事を疎かにしない愚直な姿勢を貫く。まさしく中江藤樹が掲げた「孝」と「愛敬」になぞらえられる、人と人をつなぐ柔らかな“誠意”が金子産商湘南の現場には息づいていると言っても過言ではない。 建設業界ではまだまだアナログの文化が色濃いが、設計段階から3Dデータを共有するBIM技術や、クラウドを用いた現場管理など、取り入れるべき新手法は多い。彼は「ただ、一気に大きく変わるのではなく、地元のお客様との接点を大切にしながら少しずつ成長していきたい。」という。そこには、無理なく持続的に発展する姿こそが、“笑う門には福来る”を実現する最善の道だという判断があるのだ。 そして最後に、若い世代へ向けて金子はこう語る。「最初からすべてが思い通りにならなくてもいい。むしろ、遠回りに見える一歩一歩の積み重ねこそが未来を大きくする。愚直になることを恐れないでほしい。」 地に足をつけ、コツコツと階段を上る。派手な演出よりも本質の追求を重んじる。湘南の 風光明媚な海辺を背にしながら、金子の言葉は何よりも、その説得力がある。ゆっくりでもいいから誠実に続けていけば、やがてそれが地域を支え、社会を変えていく原動力になる…そんなメッセージが、まるで湘南の潮風のように爽やかに伝わってくるのだ。