温故知新を落とし込む会社

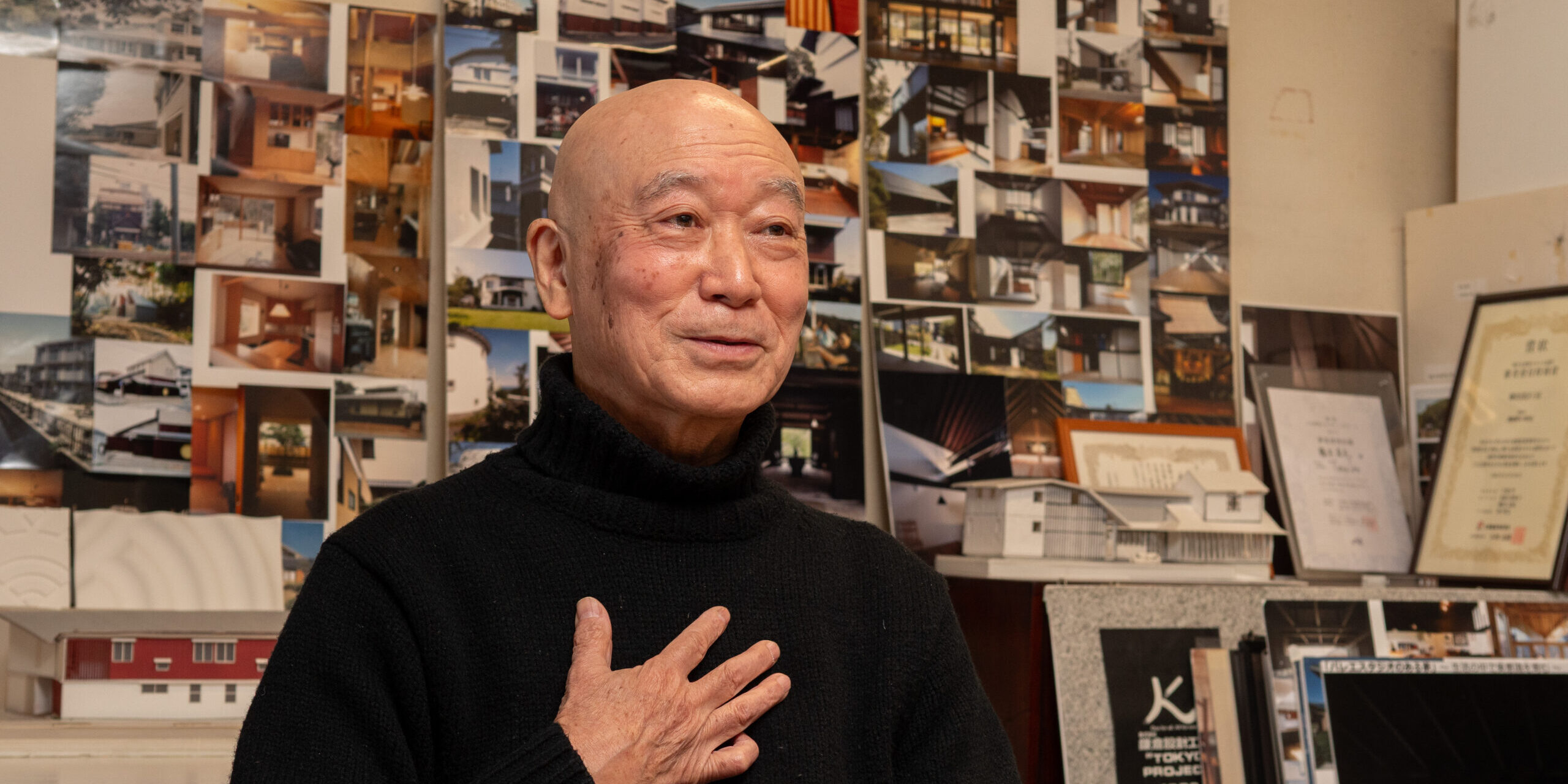

日本の住宅は、その長い歴史の中で、驚くほど多様な姿へと形を変えてきた。古くは木と紙で構成される伝統的な民家が、自然と呼応するように息づき、四季折々の風や光を巧みに取り入れていた。現代では大量生産の波もあり、どこか画一的になりがちな住宅が町並みに並ぶ。けれども、その背後には「自然素材であれ工業化された部材であれ、住む人をどう生かし、どう包み込むか」という問いが脈々と続いているはずだ。日本の住宅の歴史は、常に自然との対話、人との共生がカギになってきた。だからこそ、まだ見ぬ大きな可能性が眠っているのではないだろうか。 株式会社鎌倉設計工房の藤本幸充代表は、ちょうどその可能性を一心に掘り起こすような人物だ。日本の伝統的な建築文化を敬愛しつつ、現代の技術やライフスタイルを絶妙に交差させる。その発想には、単に古いものを保存しようという保守的なニュアンスはない。むしろ「生き生きとした家づくり」を目指すために歴史へと遡り、素材の声を聞き取りながら、住まいと人の未来を紡いでいるのだ。藤本の仕事は、そうした「温故知新」を具体的な設計へ落とし込むことである。

心から面白いと思うことを

1950年、鎌倉で生まれた。大学の商学部に進学はしたものの、当時の社会情勢は混沌としており、学生運動の嵐が吹き荒れる時代に大きな疑問を抱いたという。「本当に自分がやりたいことはなんだろう」と考え抜いた末、理系の建築学へと思い切って舵を切った。家族からは反対の声もあったが、一度決めたら諦めないのが藤本流。結局、大学を中退し建築を学び直すという遠回りをしながら、工学院大学工学部建築学科へと進む道を拓いていったのだ。 周囲の同世代より遅れる形で学び始めた建築だったが、そこには藤本の「自分が心から面白いと思うことをやるんだ」という強い意志が横たわっていた。大学時代には歴史的建築物の保存研究にも携わり、倉敷の美観地区での調査などを通して「建物がその土地と歴史を抱えながら息づいている」ことを肌で感じ取る。その経験が、彼を古い家こそ面白いという境地へと駆り立て、やがては「生き生きとした建物をつくるにはどうすればいいか」を考える大きなきっかけとなった。 卒業後は設計事務所に入り、時には大手建築会社の下請けとして多種多様な物件に関わる。大規模な商業施設や公共建築から、細やかな住宅リノベーションまで、実に幅広い案件をこなしながら腕を磨いた。現場では思い通りにならないことも多く、汗だくになって職人たちと言葉を交わし、ときには激論を交わす場面もあったという。そんな荒波を乗り越えた末に、「建築は図面だけでは完結しない。職人たちの手、素材の性質、施主の想い、あらゆるものを混ぜ合わせてようやく形になるんだ」という確信を得る。 30代で独立を決断し、「鎌倉設計工房」を開設したのは1981年のこと。場所は交通の便を考慮して横浜へ移したが、最初のオフィスは思い出深い鎌倉の自宅。元々は一人で始めた小さな事務所だったが、その後はチームを増やし、設計スタッフが十数名にふくらんだ時期もあった。住宅設計はもちろん、マンションや介護施設の改修・改装など、目的に応じて柔軟に対応できる体制を整えた。そこで藤本が一貫してこだわったのは、「場所の持つ力と素材の声をしっかりと受け止める」という姿勢だ。

価値を感じる家づくり

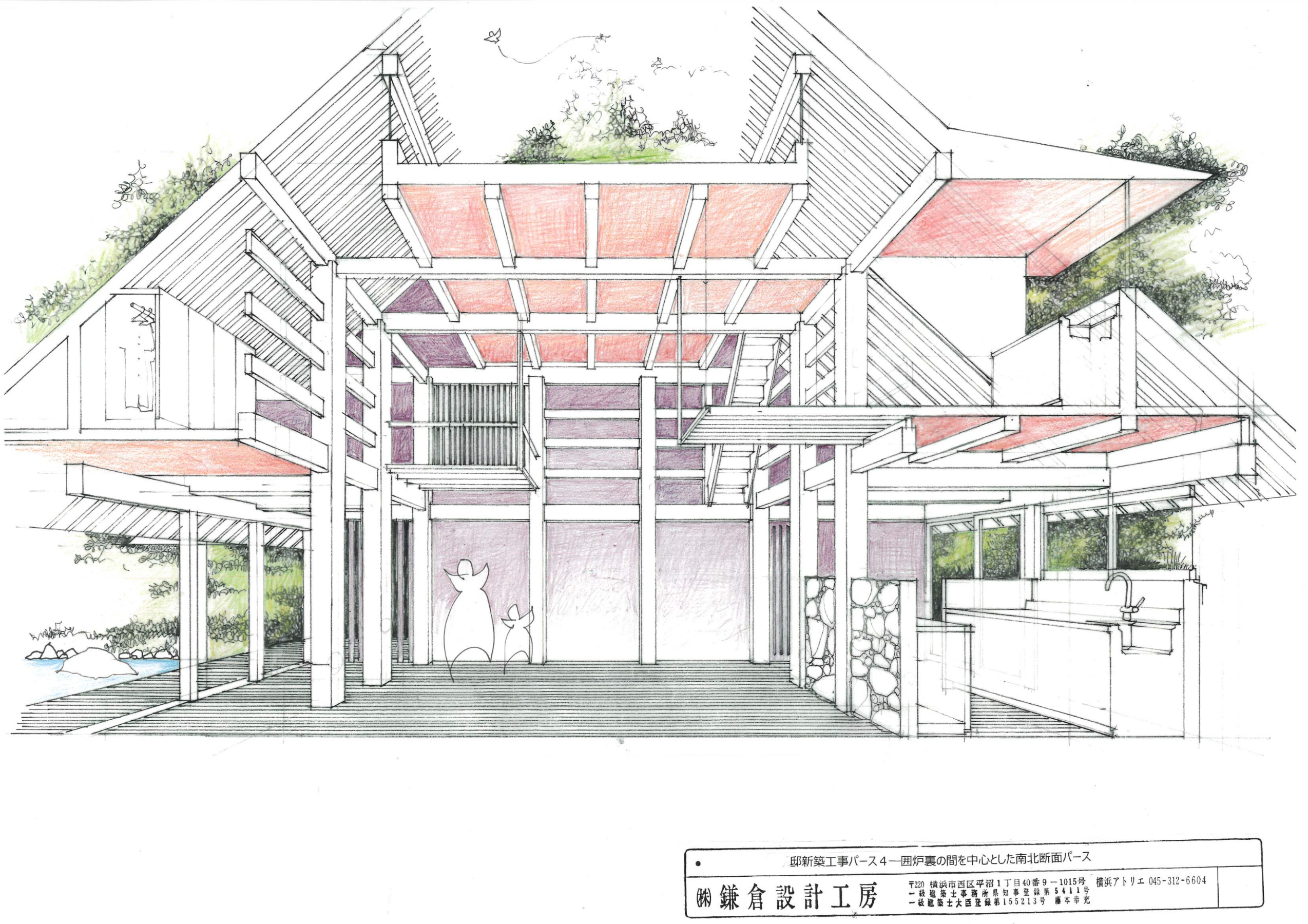

「新築の家をつくるとき、まずは敷地の歴史を知るんですよ。」と藤本は語る。過去にどういう用途で使われていたのか、土地の高低差や風向き、周りの街並みはどんな成り立ちがあるのか、そうした情報を丹念に拾い上げて、初めて“その土地に相応しい家”が見えてくるという。光をどこから取り込むか、窓をどう配置すれば風が通り抜けるか。さらには、家族構成や将来の暮らし方の変化まで想定して、プランを描き出す。その過程ではもちろん「自分が好きだから」と安易に画一的プランを押しつけない。施主と何度も対話し、図面を見せ、時には急な変更にも応じつつ、最終的に完成するものが“その家らしさ”だと信じているのだ。 中でも藤本が力を入れているのが素材選びだ。とりわけ印象的なのは「ベンガラ」の活用だろう。赤みを帯びた酸化鉄顔料であるベンガラは、日本で古くから寺社仏閣の塗装や民家の外壁などに用いられてきた歴史ある素材だが、現代ではあまり一般住宅ではなじみが薄い。しかし藤本代表は、ベンガラの色合いを木や漆、そして建物の表情に絶妙に織り交ぜることで、「家がまるで生き物のように息をしている」ような雰囲気を生む。その色彩のニュアンスは単なる赤や黒ではなく、自然素材ならではの奥行きを感じさせるから不思議だ。 そんなこだわりは、一見すると「手間もお金もかかりそうだ」と思われがちだが、住宅メーカーに依頼する予算のある人なら、その予算で設計者にたのんで家を建てることは可能なので、設計事務所に設計を依頼することを敷居が高いと思わず、家を建てる際の選択肢に入れてほしいと藤本は言う。さらに藤本は「分離発注(=工事を工務店への一括発注ではなく、各専門職人にそれぞれ個別に発注する)を取り入れればむしろコストは抑えられる」と断言する。要は、施主と一緒にプランを練り、現場の職人と直接コミュニケーションしながら、建物を作る。施主自身も塗装などの現場作業に参加することもある。結果として、工務店や大手ハウスメーカーに丸投げするより安い費用で「自分らしい家」が完成するケースも少なくない。このスタイルに共感して、なんと住宅メーカーの社員が自宅の設計を依頼してきたこともあるという。プロの目線で見ても価値を感じる家づくりを、無理なく実現してきたのが鎌倉設計工房の強みだ。 ときに、建築家や設計事務所というと、どこか「芸術家肌」で施主の好みを無視しがちなイメージを持たれたりもする。しかし藤本は真逆と言っていいほど、相手の感性や意見を引き出すことに注力する。「自分とは違う発想で、思わぬアイデアが転がってくる瞬間がいいんです。そこから、こちらも想像力を広げられる。」と語る藤本。これは「人がどう住むか」を第一に考えた結果だろう。むしろ設計者が自分の世界に閉じこもっていては、せっかくの“暮らし”の可能性を逃してしまう。

上を向き続ければ実現する

吉村順三は、世界的な大建築家ほど派手な目立ち方はしないが、日本の住宅デザインに深く根を下ろし、「住まいとは、自然の中で人が安心して存在できる、小さな宇宙である」という名言を残している。大げさに言えば家ひとつにも、小宇宙のような可能性が広がっているということだ。人間がそこに身を置き、四季の移ろいを感じたり、家族と触れ合ったり、静かに一人の時間を過ごしたり。そうした営みを守り、包み込むのが家だという。吉村はそれをシンプルに、しかし深い想いで語った。 吉村が得意としたシンプルで陰翳を感じさせる空間づくり、そして自然を取り込むことに配慮した窓のレイアウトなどは、藤本の「歴史や自然素材を活かす」姿勢とも響き合う。決して大きな表札を掲げるような自己主張ではなく、光や風、匂い、音といった要素を繊細に扱うそこに「小さな宇宙」が生まれる可能性がある。 実際、藤本が目指すのは人が生きる場そのものを包み込む建築であり、それは日本の住宅が本来持っていた可能性を再び呼び覚ます行為でもある。彼は「古民家を葬り去るのではなく、再生することで新しい価値が宿る」と語る一方で、現代技術の利点も取り入れる。断熱や耐震など、安全性を高める工夫は必須だ。しかし、その上で“日本の伝統が培ってきた木組みの妙”や“素材そのものの呼吸”を大切にする。この折衷こそが、次世代の家にとって大切になるのではないかと力説する。 最後に、若者へのメッセージを尋ねると、藤本は少し照れたように微笑む。「上を向いていれば必ず実現すると思うんですよね」と言う。彼自身が、大学をやめて理系に入り直すという大きな回り道を経験しながらも、建築をやりたいという想いを諦めず、結局はここまで歩んできた。もちろん波乱はあったし、順風満帆とは言えない道のりだったかもしれない。それでも、何かを強く信じ続ける姿勢こそが、人生を拓くと身をもって証明しているのだ。そして建築にも同じことが言える。「妥協せず、暮らし手の想いを形にしていけば、家は必ず生き生きとしてくるから。それを信じられるかどうかが大事なんですよね。」 本人は「まだ道半ば」であるという。従来の住宅メーカーの画一性やコスト優先主義とは異なるアプローチで、小さな面積でも家族の夢を詰め込んだ住まいをつくる。施主がDIY的に参加して、愛着の持てる空間に仕上げる。そこで思わぬ色をまとい、呼吸する家が完成するたび、彼はまだ見ぬ次の可能性を想像しているのだろう。狭いと思っていた土地が、生き生きとした家に変わった瞬間、そこに住む人の物語が始まる。日本の住宅がまだまだ失っていない豊かなポテンシャルを、彼は確固たる情熱で引き出している。 人が暮らすという当たり前の営みを、大切に形にしていくこと。それが日本の住宅に埋め込まれた、まだ顕在化していない宝物を呼び覚ますカギになる。鎌倉設計工房が歩んできた道は、決して派手でも巧妙でもないが、確実に数多くの家族の暮らしを支えてきた。これから藤本が描く家々は、世代を超え、土地の記憶と住まう人の声を結び合わせ「こんな風に暮らしてみたい」という素朴な願いを、見事にかなえるだろう。40年以上にわたる彼の蓄積と情熱が、それを可能にする。上を向いて歩いてきたからこそ、いま彼は自分の足場をしっかりと踏みしめ、先の未来をまっすぐ見据えているのだ。そんな藤本幸充の物語は、日本の住宅が迎える新たな可能性を、そっと照らし出している。