業界を揺るがす台風の目・みぞ部長

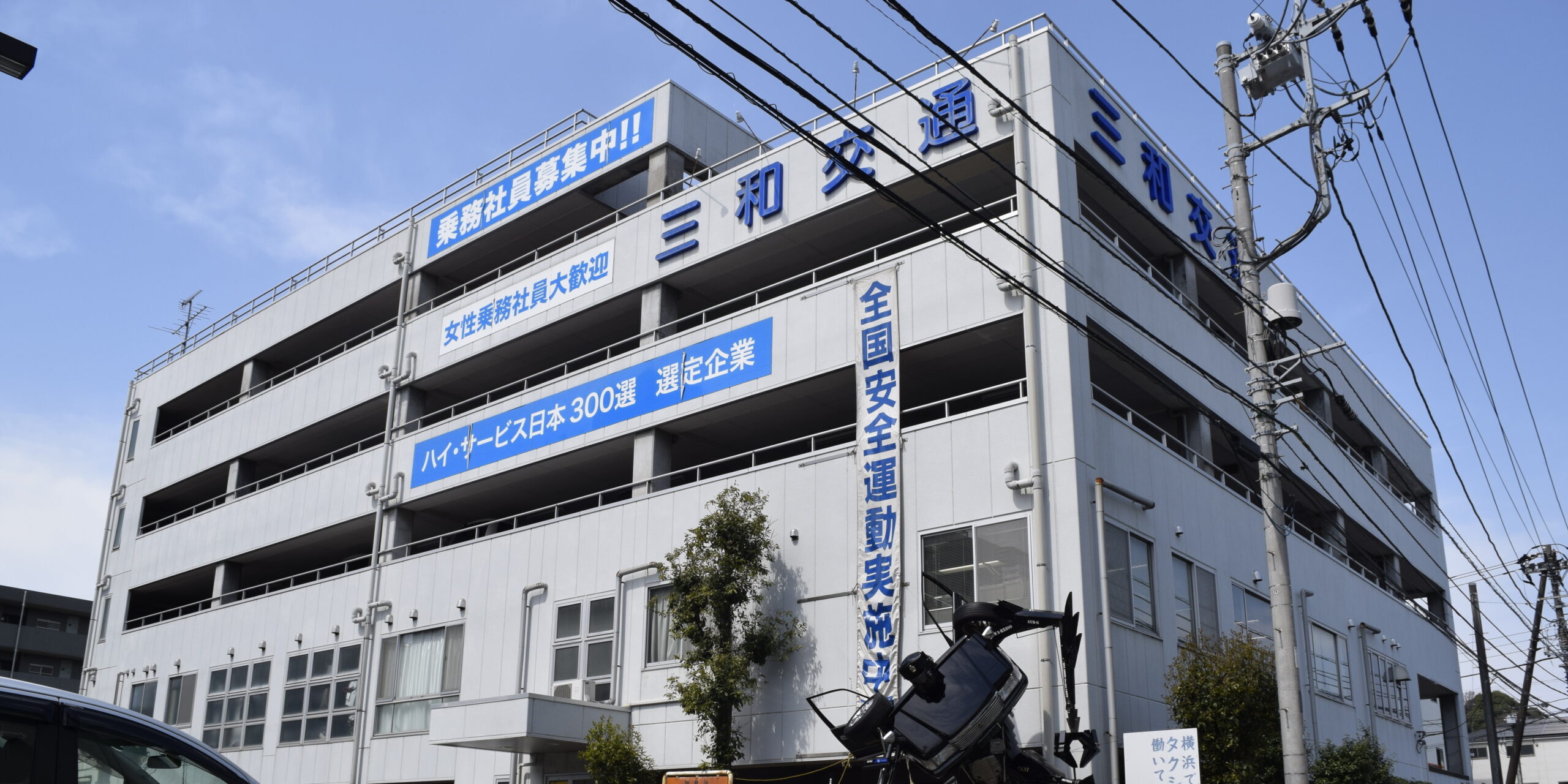

旅先で空港に降り立ち、疲れを感じながらもタクシー乗り場に向かうと、ドライバーの明るい声で迎えられる。こんな光景は、どこかほっとする日本の日常だ。かつては「割高」「手を挙げづらい」といったイメージもつきまとったかもしれないが、最近では感覚がずいぶん変わった。ベテランの乗務員が描く快速で丁寧な走りは、町のガイド役もこなす「おもてなし」の姿勢が随所に表れる。道中の会話を楽しめば、ふとした観光情報や地元の魅力を教えてくれることもしばしばだ。 日本のタクシー業界が新たな局面を迎えている。コロナ禍をきっかけに需要は変動したが、その試練を逆手に取った業界の取り組みが光る。スマートフォンのアプリを通じて簡単に配車を呼べる仕組みや、キャッシュレス決済の普及は利用者の手間を減らす。先進技術との融合も加速しており、自動運転に向けた実証実験は未来の交通手段としての可能性を感じさせる。英語や中国語など多言語対応の端末を備える車両も増え、国際化する都市の足としての準備は進むばかりだ。 街を走るタクシーを眺めると、かつては一律的だったサービスが多様性を帯びてきたことを実感する。知らぬ土地で安心をもたらし、時には温かな会話で乗客を励ます…そうした人間味あるタクシーの役割は、技術革新の波を得てなお輝きを増しているのではないだろうか。 そんなタクシー業界において、三和交通株式会社という会社を耳にしたことがある人は少なくないだろう。東京都、神奈川県、埼玉県を中心に660台もの車両を擁し、“あること”で業界内外からの注目を集め続けている企業だ。その注目点の中核を担う男がいる。取締役本部長・溝口孝英、タクシー業界における概念を大きく塗り替え、SNS時代の風を読み、時には踊りながら、三和交通を独自の進化へと導いてきた人物だ。

“踊る”という選択

溝口のキャリアは、決して一直線のものではなかった。高校卒業後、彼はトラックの運転手、家電配達、飲食業、町工場、整備工場と、様々な職を転々とした。そして平成3年、タクシードライバーとして三和交通に入社する。彼がタクシー業界を選んだ理由は至ってシンプルだった…「ゴルフがしたかったんですよ。」 そんなタクシードライバーという仕事の最大の魅力は、自らの時間をコントロールできることだと語る。他の仕事より比較的だが、ゆっくりと子どもの顔を見ることができる。最初は、それだけだった。しかし、タクシーという仕事を続ける中で、彼は「人を運ぶこと」の奥深さに気付き始める。乗客との一期一会の出会いの中で、彼はただ目的地へ運ぶだけでなく、サービスの質が旅の印象を大きく左右することを実感した。バブル期の華やかさもまた然り。深夜、繁華街で乗せた客1名から突如、合計22万円ものチップを手渡されるという出来事もあった。あの時代特有の活気と経済の勢い。それが、当時のタクシー業界を支えていたのだ。 そして時代は変わる。バブル崩壊後、業界のあり方も変化し競争はより厳しくなった。そんな中でも、溝口は自身の経験を活かし、タクシーという仕事をただの「移動手段」ではなく「人とのつながりの場」として捉え直していった。1997年には営業所管理を担当し、その後、取締役本部長にまで上り詰めた溝口。しかし、彼の本当の戦いはそこからだった。変わりゆく社会の流れの中で、タクシー業界をどう発展させるのか。その問いに、彼は「踊る」という大胆な回答を出した。 2019年、TikTokというプラットフォームが若者の間で爆発的な人気を誇るようになった頃、溝口はこの新たな波に乗ることを決意する。当初、軽い気持ちで始めた「おじさんが踊ってみた」動画が予想外のバズを生み出し、フォロワー数は2025年2月時点で30万人を突破。ぽっこりとしたお腹、短めのネクタイ、そしてキレのある…とは大きな声では言えない動き。そう、彼のダンスは「完璧なもの」ではなかった。しかし、それが良かった。瞬く間に若者に浸透し、今では「一緒に踊りたくて入社しました」という新入社員が現れるなど、人材不足が嘆かれている今のタクシー業界に、強烈なインパクトをもたらしたのである。

神奈川随一の企画力・実行力

溝口をはじめアイデアゆたかな人材が豊富な三和交通の魅力は、何よりもその圧倒的な企画力、そして実行力にある。社員全員が自由に企画案を出し合い、面白そうなものはすぐに実行に移す。たとえ結果が伴わなくても、それは問題ではない。三和交通で大切なのは、つねに「新しいこと」に挑戦する文化を持ち続けることだ。例えば、心霊スポット巡礼ツアーや、サンタクロース姿のドライバーが乗客を迎える「サンワクロース」企画。これらの施策は、タクシー業界の枠を超えエンターテインメントとしての価値を持つようになった。 三和交通の魅力は、それだけではない。単なる移動手段ではなく、乗ること自体を特別な体験にするという哲学が根底にある。例えば「タートルトタクシー」という、あえてゆっくり運転するサービスは、忙しい現代人に一息つける空間を提供する。また、盲導犬や車いす利用者向けの登録サービスを導入し、誰もが安心して利用できる環境がそこにある。 タクシードライバーの働き方改革にも積極的だ。柔軟なシフトや、充実した研修制度を導入し、新しい世代が業界に馴染みやすい環境を整えている。

目的地はつくるもの

長編小説『南総里見八犬伝』を28年もの歳月をかけて執筆し続けた滝沢馬琴は「物語を語ること」に生涯を捧げ、失明後も口述筆記を用いて筆を止めなかった執念の作家であった。一方で溝口もまた、三和交通という「物語」を、まさに己自身で語り続ける存在だといえよう。三和交通はこれからも時代の変化の荒波を鋭く感知し、独自の方法で業界の未来を描き続けるのだ。 移動手段の多様化が進むなか、タクシーという選択肢は快適と安心、そして人と街をつなぐ温もりを乗せて走る。忙しい現代人の一息つける空間として、タクシーはこれからも輝きを増し続けるに違いない。春の光に照らされた車体が、今日も大切な人と場所とを静かにつないでいる。 そして溝口の旅はまだ終わらない。次なるステージへ向けて、彼は今日も踊る。そして、そのリズムに、三和交通という企業の未来が乗っている。